Cette année, la magie des Terres australes et antarctiques françaises s’invite à nouveau dans votre collection. Composé de 13 produits, le programme philatélique 2026 célèbre la richesse unique des TAAF à travers plusieurs thématiques, sa biodiversité, ses lieux mythiques, et bien plus encore…

Midwinter

Midwinter

La Midwinter est une tradition polaire héritée des premières expéditions en Antarctique pour célébrer le solstice d’hiver austral. Alors que le froid est à son comble et que les jours sont les plus courts – voire presque inexistants en terre Adélie ! – la Midwinter est l’occasion de faire une pause conviviale au cœur de l’isolement. Il s’agit d’un repère symbolique dans le déroulement de l’hivernage.

Télémédecine dans les TAAF

La médecine exercée dans les TAAF relève de la médecine en milieu isolé. L’isolement a pour conséquence la limitation de l’accès partiel ou total aux soins, à la consultation spécialisée, aux possibilités rapides d’évacuation vers un centre hospitalier, à l’échange entre praticiens et aux examens complémentaires. Il en résulte la mise en place d’une stratégie organisationnelle adaptée au milieu en adéquation avec les ressources. La télémédecine, réalisée en partenariat avec le CHU de La Réunion, s’est imposée ces dernières années comme un élément central pour apporter un appui médical dans les districts.

La médecine exercée dans les TAAF relève de la médecine en milieu isolé. L’isolement a pour conséquence la limitation de l’accès partiel ou total aux soins, à la consultation spécialisée, aux possibilités rapides d’évacuation vers un centre hospitalier, à l’échange entre praticiens et aux examens complémentaires. Il en résulte la mise en place d’une stratégie organisationnelle adaptée au milieu en adéquation avec les ressources. La télémédecine, réalisée en partenariat avec le CHU de La Réunion, s’est imposée ces dernières années comme un élément central pour apporter un appui médical dans les districts.

L’île Europa : sanctuaire des quatre éléments

L’île Europa : sanctuaire des quatre éléments

D’origine volcanique, l’île Europa témoigne du stade avancé de l’évolution des îles-volcans. Sa faune et sa flore uniques sont des trésors d’adaptation.

• La Terre : l’île Europa, par sa terre préservée, offre un sanctuaire pour de nombreuses espèces endémiques, notamment les oiseaux marins et les tortues. Sa mangrove, spécifique et unique, joue un rôle crucial en stabilisant le sol et en offrant un habitat indispensable à une multitude d’espèces. La spécificité de la mangrove d’Europa est qu’elle s’enracine dans une boue d’origine corallienne.

• L’Eau : les eaux entourant l’île Europa sont cristallines et riches en vie marine. Ses récifs coralliens sont intacts et essentiels pour la santé de l’écosystème marin. Le lagon intérieur, avec ses eaux calmes et riches en nutriments, est une véritable nurserie pour de nombreuses espèces marines.

• L’Air : l’air pur de l’île, loin de toute pollution industrielle, est vital pour les nombreuses espèces d’oiseaux qui y nichent. L’île Europa est un point crucial pour la migration des oiseaux, offrant un havre de paix pour se reposer et se reproduire. Ces oiseaux jouent également un rôle clé dans la dispersion des graines, contribuant ainsi à la régénération de la végétation locale et à la biodiversité de l’île.

• Le Feu : l’île Europa, bien qu’elle-même dépourvue de volcans actifs, est influencée par l’activité volcanique sousmarine de la région. Ces forces tectoniques ont façonné l’île et ses environs, et l’énergie solaire y est également cruciale. Le climat ensoleillé favorise la photosynthèse, essentielle pour les plantes locales et les récifs coralliens, soutenant ainsi l’ensemble de l’écosystème.

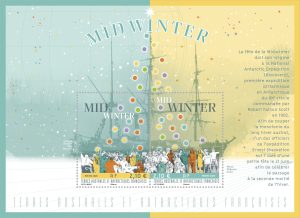

Les fonds marins de terre Adélie – profondeur 1250 mètres

Les fonds marins de terre Adélie – profondeur 1250 mètres

Pour faire connaître au grand public et aux philatélistes la richesse et la diversité des fonds marins qui jouxtent la terre Adélie, les TAAF ont décidé d’émettre une série de quatre blocs timbre représentant des paysages sous-marins antarctiques remarquables, chaque fois à une profondeur plus importante, avec un focus sur un ou deux organismes marins typiques observés à ces profondeurs. Après les profondeurs de 100-150 mètres (en 2023), 200 mètres (en 2024) et 800 mètres (en 2025), la série se termine par un bloc de deux timbres illustrant un fond marin observé à 1250 mètres de profondeur. A ces profondeurs les fonds sont plus désertiques, vaseux et parsemés de blocs de roches sur lesquels s’implantent des organismes peu abondants et peuvent être entaillés de profonds canyons. Les deux timbres mettent l’accent sur une espèce de poisson grenadier abondante à ces profondeurs, Macrourus whitsoni, et sur une pennatule, Umbellula sp. genre d’animal de l’embranchement des cnidaires qui vit fixé dans la vase et se nourrit en filtrant les particules en suspension dans l’eau de mer.

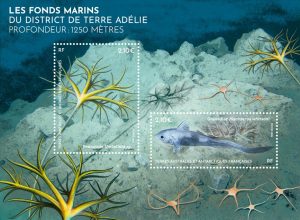

L’otarie aux trois âges de la vie

L’otarie aux trois âges de la vie

Dans la continuité du triptyque émis en 2023 sur l’éléphant de mer aux trois âges de la vie, les TAAF poursuivent la série en mettant en lumière les trois âges de l’otarie. Chaque année à la fin du mois de novembre, les mâles sont les premiers à arriver sur les colonies de reproduction de l’île Amsterdam. C’est à ce moment que les plus âgés établissent leurs territoires sur lesquels ils accueilleront 5 à 15 femelles de leur harem. Pour maintenir leur statut de dominant, les mâles se mesurent les uns aux autres d’une façon très intense, dans de grandes démonstrations d’agressivité. Les femelles arrivent sur les colonies un jour ou deux avant de mettre bas, entre fin novembre et début janvier. La femelle va rester auprès du nouveau-né pour l’allaiter pendant 8 ou 9 jours en moyenne, avant de partir en mer pour se nourrir et reconstituer ses réserves énergétiques.

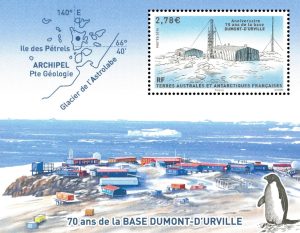

Les 70 ans de la base Dumont-D’Urville

Les 70 ans de la base Dumont-D’Urville

L’année 2026 célèbre les 70 ans de la construction de la station Dumont-D’Urville en terre Adélie. Une mission préparatoire pour l’installation d’infrastructures françaises en vue de l’Année Géophysique Internationale (AGI) s’organise dès 1955. L’événement à portée internationale se déroulera de juillet 1957 à décembre 1958. A cette époque, les bases présentes sur le district sont la base de Port-Martin (construite en 1950 mais inoccupée depuis l’incendie de janvier 1952) et la base Marret (construite en 1952) sur l’île des Pétrels (archipel Pointe-Géologie), initialement conçue comme un refuge/abri pour l’étude de la population de manchots empereurs présente à proximité.L’objectif dans le cadre de l’AGI est d’édifier deux nouvelles bases en terre Adélie : une première nommée Dumont-D’Urville sur l’île des Pétrels ; et l’autre nommée Charcot sur le continent, à plus de 300 km de la côte. La base, comme la station Charcot, ont été conçues par l’ingénieur Yves Vallette qui était du premier hivernage à Port-Martin. Marqué par l’incendie de cette première base, il va opter pour des constructions métalliques préfabriquées. La base Dumont-D’Urville est mise en service en avril 1956.

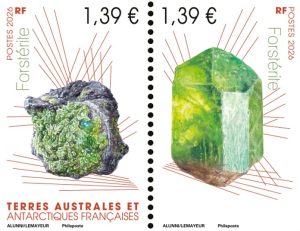

Forstérite

Forstérite

Minéral de haute pression et haute température, la forstérite est le principal constituant de la péridotite, roche constitutive du manteau terrestre. On la trouve aussi dans les basaltes où elle est le premier minéral à cristalliser lors du refroidissement des laves, dans certaines roches métamorphiques ou encore dans des météorites et des comètes. A Kerguelen et à Crozet, on trouve la forstérite dans des nodules pluri centimétriques à pluri décimétriques de manteau terrestre remontés en surface par les magmas basaltiques formant les grandes coulées structurant les îles. Elle est également présente en cristaux disséminés dans certains basaltes. En joaillerie elle est souvent appelée péridot et entre dans la catégorie des pierres fines. Le système orthorhombique dans lequel elle cristallise permet les tailles « à facette » mais elle est aussi commercialisée sous forme de cabochons. La forstérite est un minéral du groupe des silicates, sous-groupe des nésosilicates. Pôle magnésien de la solution solide de l’olivine, de formule chimique, elle est incolore à verte en fonction des traces fréquentes de Fe, Cr ou Ni. Cristallisant dans le système orthorhombique, elle se présente le plus souvent sous forme de grains massifs translucides, millimétriques à centimétriques, rarement sous forme de prismes bien développés. C’est Armand Lévy (1795 – 1841), minéralogiste français, qui a décrit la forstérite en 1824 à partir de spécimens provenant du Mont Somma (complexe du Vésuve, Italie) en la dédiant à Adolarius Jacob Forster (1739 – 1806), naturaliste collectionneur de minéraux.

L’Aventure II

L’Aventure II

Moins connu que le Marion Dufresne ou L’Astrolabe, le chaland l’Aventure II joue un rôle majeur dans la grande chaîne logistique des TAAF sur le district de Kerguelen. Né en 1990 dans les Chaudronneries Industrielles de Bretagne (CIB), il sert de support aux opérations logistiques de chargement et de déchargement du Marion Dufresne et de moyen de transport pour les missions scientifiques et environnementales conduites dans le golfe du Morbihan. Mesurant 18 m de long pour 5,60 m de large, le chaland pèse 40 tonnes et a une capacité de charge de 30 tonnes, ce qui lui permet d’emmener des chargements beaucoup plus importants que l’hélicoptère lors du ravitaillement du district de Kerguelen. L’équipe de l’Aventure II se compose de deux marins issus de la Marine Nationale. Le manœuvrier, appelé « Bosco », est chargé de la mise en œuvre des apparaux de manœuvre (amarres, lignes de mouillage…) ainsi que des embarcations. Le mécanicien est présent à chaque sortie avec le « Bosco ». Son rôle est de veiller au bon fonctionnement de la machinerie et de guider le « bosco » lors des manœuvres de dépose.

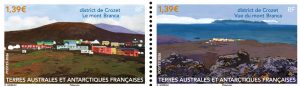

Le Mont Branca

Le Mont Branca

Le mont Branca culmine à 383 mètres au dessus de la base Alfred Faure sur l’île de la Possession (archipel Crozet). Recouvert de scories volcaniques tranchantes sur lesquelles poussent des mousses et des Azorelles, il offre une courte randonnée permettant de prendre un peu de hauteur pour admirer la base et l’île de l’Est et découvrir les paysages dénudés de l’île de la Possession. Baptisé en 1902, il fait référence à Whilem Branca – ou Branco – (1844-1928) professeur de géologie et paléontologie à l’Université de Berlin, le directeur scientifique de l’expédition allemande Gauss.

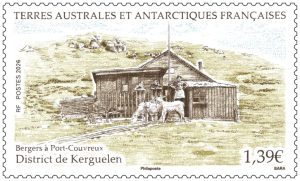

Les bergers de Port-Couvreux

Les bergers de Port-Couvreux

Après avoir obtenu en 1893 du gouvernement français une concession de 50 ans pour exploiter les îles Kerguelen, les frères Bossière envoient en 1911 un millier de moutons sur la presqu’île Bouquet de la Grye qu’ils laissent à la garde de quelques bergers qui s’installent à Port-Couvreux. La guerre de 14-18 mettra un terme à cette tentative d’élevage et les bergers seront rapatriés en France dès le début du conflit. Le retour d’autres bergers ne se fera qu’à partir de 1922. A la fin de l’année 1927, des familles havraises viennent s’installer à Port-Couvreux pour gérer l’exploitation agricole. Les Ménager viennent ainsi avec leur fille Léone, 12 ans, et les Le Galloudec emmènent avec eux leur fille Georgette âgée de 9 ans. Un autre couple, les Petit, s’installe avec eux. Avec l’aide du charpentier du navire Lozère qui les dépose à Port-Couvreux, ils vont réaménager les habitations, les agrandir, construire une véranda pour relier les différents modules. Les hommes sont aussi chargés de construire une petite usine de fabrication d’huile d’éléphants de mer du côté de la plage. Mais l’élevage périclite, les moutons ne trouvant pas assez de pâturages, des habitants décèdent et les derniers « colons » sont évacués en 1931. La concession est retirée par décret en 1937. Les vestiges de l’usine, des enclos, un cimetière et la ferme sont toujours visibles sur le site. Les habitations ont fait l’objet de l’installation d’un bardage en tôle en 2004 à des fins de protection.

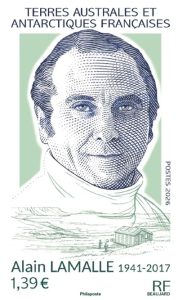

Alain Lamalle (1941 – 2017)

Alain Lamalle (1941 – 2017)

Formé comme radariste dans la Marine nationale, Alain Lamalle sert en Algérie au titre de l’aéronavale. À son retour il décide d’une nouvelle orientation professionnelle et passe des concours pour entrer au CNRS et s’oriente vers le rayonnement cosmique. À ce titre il postule aux TAAF et hiverne en terre Adélie (1967) et à Kerguelen (1969) puis est chef de district de la 8e mission à Crozet (1971). Dès son retour, il travaille à la Mission de recherche des TAAF (Paris, Marseille) jusqu’à ce qu’il accompagne la création de l’Institut polaire à Brest en 1992. Alain Lamalle était une forte personnalité qui a marqué la mémoire de toute une génération de scientifiques et qui a mis en place les programmes qui perdurent aujourd’hui et qui ont ouvert la voie à de nouvelles recherches. Le positionnement actuel de la France comme leader mondial des recherches sous ces latitudes australes lui doit beaucoup car il a contribué à offrir à la communauté scientifique les infrastructures de recherche dont elle avait besoin dans les îles australes. Ainsi, la plupart des cabanes gérées aujourd’hui par l’IPEV ont été mises en place par Alain LAMALLE et son équipe.

Le raid Awaca

Le raid Awaca

Co-piloté par le CNRS, le CEA, l’EPFL et l’École polytechnique, le projet AWACA vise à mieux caractériser le cycle de l’eau atmosphérique au-dessus de l’Antarctique grâce à une instrumentation innovante, déployée par l’Institut polaire français. Le raid scientifique du projet, a commencé à déployer ses instruments pendant la campagne d’été 2024-2025 en terre Adélie le long d’un axe de 1100km aligné sur la trajectoire des masses d’air transportant l’humidité de l’océan vers l’intérieur de l’Antarctique. À terme, l’objectif du projet Awaca est de reconstituer la variabilité climatique de l’Antarctique sur le dernier millénaire et d’optimiser les modèles numériques de nouvelle génération afin de prédire la variabilité des 100 prochaines années.

Fruit d’un travail de développement technique et instrumental de trois années, les systèmes d’observation spécialement conçus effectueront des relevés de manière continue. Pendant trois ans, ils devront caractériser, contrôler et enregistrer la physique et la dynamique de la colonne atmosphérique (nuages et précipitations), la composition isotopique de la neige en surface, et les variables de surface (température, humidité, vent, neige soufflée). La maintenance annuelle sera assurée lors des campagnes d’été, via le déploiement de raids de contrôle.